甘蔗(Saccharum spp. hybrid)是全球最重要的糖料和生物能源作物之一,提供约80%的食糖和40%的燃料乙醇,其产量提升对保障食糖安全和生物经济发展至关重要。植物株型作为形态建成中形成的三维空间结构特征,对作物产量具有全局性影响,因而成为高产育种的核心要素。然而,由于甘蔗基因组高度复杂、遗传背景狭窄、育种周期长等限制性因素,甘蔗株型研究及育种改良相对滞后,蕴藏巨大的增产潜力。

2025年4月8日,中国科学院遗传与发育生物学研究所王冰研究员和崖州湾国家实验室/遗传发育所李家洋院士团队提出“甘蔗理想株型”创新理念,阐述其塑造过程中面临的挑战、机遇及关键育种策略,为实现甘蔗产量突破提供了新思路,对保障全球糖料安全具有重要意义。该观点论文以“Shaping Future Sugarcane: Ideal Plant Architecture and Breeding Strategies”为题在植物科学领域知名期刊Molecular Plant在线发表。

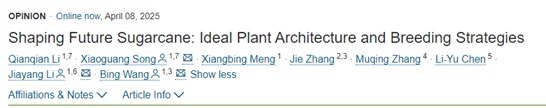

植物理想株型(Ideal Plant Architecture, IPA)是指植物在特定生长环境中能够最大限度发挥群体生产潜力的形态结构特征。此概念由李家洋院士带领的合作团队提出并通过水稻IPA1基因的克隆得到验证(Li et al., 2007;Jiao et al., 2010),对多种作物的遗传改良和设计育种提供了指导和借鉴。甘蔗理想株型的塑造需围绕其生长特性和目标经济性状进行,即最大化茎秆生物量、提升含糖量并适应机械化高效收获。研究团队将甘蔗理想株型的核心特征归纳为六个关键方面:分蘖整齐且无效分蘖少、茎秆粗壮直立、冠层结构优良、抗倒伏能力强、宿根性强以及成熟期自发落叶特性(图1A和1B),这些特征的多维度协同优化共同构成了甘蔗高产、高效、可持续生产的理想株型蓝图。

甘蔗理论产量可达380吨/公顷,但实际平均产量仅80吨/公顷,亟需开展株型改良缩小这一差距。然而,其基因组极其复杂(超10 Gb且含有100-130条染色体),遗传背景狭窄,育种周期长达8-12年。这些因素严重制约了甘蔗株型的快速改良进程。

近年来,基因组学、表型组学和基因编辑等技术的突破为甘蔗株型改良带来新机遇(图1C)。高质量参考基因组和泛基因组研究为挖掘株型调控基因奠定了基础,而基因编辑技术可精准调控甘蔗高倍性基因剂量。野生种质从头驯化能快速获得兼具优良性状和高抗性的新品种。分子设计育种通过理性设计实现株型的定向优化,显著提升育种效率。人工智能技术正革新甘蔗育种流程,实现多源数据整合和表型精准预测。这些创新方法将推动甘蔗产量实现突破,保障全球糖料安全,也将对其他高生物量、多倍体作物的株型改良和分子设计育种提供重要借鉴。

中国科学院遗传与发育生物学研究所博士后李倩倩和副研究员宋晓光为该论文的共同第一作者,王冰研究员、李家洋院士及宋晓光副研究员为共同通讯作者。中国科学院微生物研究所张杰研究员、广西大学张木清教授、福建农林大学陈立余教授做出了重要贡献。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金委、中国科学院青年创新促进会的资助。

图1:甘蔗理想株型育种

(A)甘蔗与其他主要作物理想株型比较。(B)有潜力用于改良甘蔗株型的基因。

(C)甘蔗育种的困难、机遇与策略。